医療機関などで高額な医療費を支払ったとき(高額療養費の支給)

- トップページ

- くらし・手続き

- 国保・後期高齢者医療・年金

- 国民健康保険

- 国民健康保険の各種給付

- 医療機関などで高額な医療費を支払ったとき(高額療養費の支給)

ページ番号:914-529-248

更新日:2025年9月25日

高額療養費とは1か月間(月の1日から末日まで)にかかった医療費(保険適用分の一部負担金)が自己負担限度額を超えた場合に、高額な医療費の負担を軽減するために支給される給付金です。

高額療養費の申請方法

高額療養費に該当する場合には、診療月の概ね3~4か月後に区から払い戻しのお知らせをお送りしますので、届きましたら同封の「申請書」をご提出ください。郵送または窓口での申請ができます。窓口の場合は、「こくほ給付係(練馬区役所本庁舎3階)」または「こくほ石神井係(石神井庁舎2階)」で申請してください。(区民事務所では受付できません。)

※75歳以上の方は、後期高齢者資格係にご相談ください。

※受診時に職場の健康保険に加入している方は、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。

申請書を提出してから高額療養費支給額が口座に振り込まれるまでには1か月半から2か月ほどかかります。

なお、申請期間は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間です。

病院へ医療費の支払いをされていない場合は支給できません。

医療費が高額になる場合には、事前に限度額適用認定証を医療機関などに提示すると、窓口での一部負担金の支払いが自己負担限度額になります。詳しくは入院等でこれから高額な医療費がかかる場合(限度額適用認定証の申請)をご覧ください。

また、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合、入院時の食事代が減額される制度があります。減額の適用を受けるためには申請が必要です。詳しくは入院時食事代の減額(世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合のみ)をご覧ください。

申請書を提出いただくと、次回以降の高額療養費の支給が自動化されます。

高額療養費支給申請書を提出すると、次回以降は原則手続きが不要となり、支給申請書で指定した口座に自動で振り込みます。(一部対象外の金融機関があります。)

- 自動振り込みの対象となった後は支給決定通知書のみ送付します。自動振り込みの解除や口座変更には、届出が必要となるため、こくほ給付係までお問い合わせください。

- 申請書をご提出いただいた時期によっては、次回の申請書がお手元に届く場合があります。その場合にも、お手数ですが申請書のご提出をお願いします。ご提出されないと、その月の高額療養費は支給されません。

- 世帯主を変更した場合は、自動化が解除されます。申請書が届きましたら、新世帯主のお名前で申請してください。届出の時期によっては、旧世帯主の口座に振り込まれる場合があります。国保加入者以外の方が世帯主になった場合はお問い合わせください。

自動化についての詳細は下記のQ&Aをご確認ください。

高額療養費の計算方法

(1)月(暦月)ごと、人ごと、医療機関ごとに計算します。(複数月の医療費をまとめて支払った場合でも、診療月ごとに計算)

(2)同じ医療機関でも、入院医科・入院歯科・外来医科・外来歯科は別に計算します。

(3)保険適用分のみで計算し、入院時の食事代や、保険がきかない差額ベッド代などは対象になりません。

(4)審査支払機関の審査により医療費が減額された場合、計算の対象外となる事があります。

70歳未満の方の所得区分および月ごと(月の1日から月末まで)の自己負担限度額

(1)21,000円以上の一部負担金に限り、合算の対象となります。院外処方の調剤については、処方元の医療機関での一部負担金と合わせて21,000円以上の場合、合算します。

(2)所得の有無に関わらず、税申告をお願いいたします。税申告がないと所得区分が「ア」と判定されます。

| 所得区分 | 判定基準(旧ただし書き所得)(※注釈1) | 自己負担限度額 | |

|---|---|---|---|

| 3回目まで | 4回目以降(※注釈2) | ||

| ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費10割-842,000円)×1% | 140,100円 |

| イ | 600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費10割-558,000円)×1% | 93,000円 |

| ウ | 210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費10割-267,000円)×1% | 44,400円 |

| エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |

| オ | 住民税非課税(※注釈3) | 35,400円 | 24,600円 |

※注釈1:旧ただし書き所得:国保加入者の前年の総所得金額等から住民税基礎控除額(43万円)を差し引いたものです。なお、所得区分は国保加入者全員の旧ただし書き所得の合計で判断します。

※注釈2:診療月を含む12か月以内に限度額を超える月が3回以上あり、当該月が4回目以降になる場合をさします。多数回該当といい、3回目までに比べて負担が軽減されます。

※注釈3:世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯。

70~74歳の方の所得区分および月ごと(月の1日から月末まで)の自己負担限度額

| 負担割合 | 所得区分 | 自己負担限度額 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||||

| 3回目まで | 4回目以降(※注釈1) | ||||

| 3割 | 現役並み所得(※注釈3) | 3 | 252,600円 + (総医療費10割-842,000円)×1% |

140,100円 | |

| 2 | 167,400円 + (総医療費10割-558,000円)×1% |

93,000円 | |||

| 1 | 80,100円 + (総医療費10割-267,000円)×1% |

44,400円 | |||

| 2割 | 一般 | 18,000円 (年間上限144,000円)(※注釈4) |

57,600円 | 44,400円 | |

| 住民税非課税(※注釈2) | 2 | 8,000円 | 24,600円 | ||

| 1 | 8,000円 | 15,000円 | |||

※注釈1:診療月を含む12か月以内に限度額を超える月が3回以上あり、当該月が4回目以降になる場合をさします。多数回該当といい、3回目までに比べて負担が軽減されます。

※注釈2:住民税非課税2:世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯、住民税非課税1:住民税非課税の世帯のうち、所得が一定基準以下(年金収入のみの場合、各々806,700円以下)の世帯

※注釈3:国保加入者のうち、70歳以上で住民税課税所得金額(収入から必要経費・各所得控除を差し引いた住民税を算出するための所得)が次のいずれかに該当する方が1人でもいる世帯。住民税課税所得金額が、3:690万円以上、2:380万円以上、1:145万円以上

※注釈4:毎年8月1日から7月31日までに外来で支払った医療費の自己負担を個人ごとに合算し、年間上限額を超えた場合に高額療養(外来年間合算)費として支給します。該当する世帯には払い戻しのお知らせを送付します。

年間の外来受診の自己負担が高額なとき(外来年間合算高額療養費制度)

(1)同じ月内の外来について、個人ごとに限度額を超えた額が支給されます。

(2)入院の一部負担金がある場合は、(1)のあとに残っている外来の一部負担金と合算し、世帯ごとの限度額を超えた額が支給されます。

(3)所得区分が現役並み所得1・2・3の世帯は、外来・入院のすべての一部負担金を合算し、限度額を超えた額が支給されます。

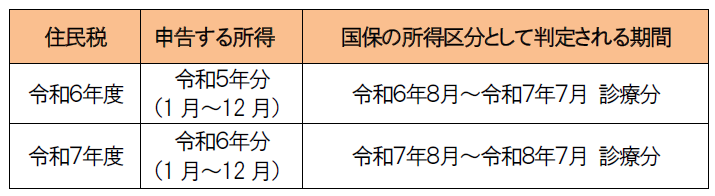

所得区分は住民税の申告に基づいて判定し、毎年8月が年度の切り替えとなります

毎年8月1日に前年の所得を基に所得判定を行い、翌年7月末まで適用されます。

例えば、診療月が令和6年8月から令和7年7月までは令和5年中の所得、令和7年8月から令和8年7月までは令和6年中の所得により判定されます。

ただし、同じ世帯で新たに国民健康保険に加入される方や脱退される方がいる場合、または住民税等の修正申告をされた場合、所得区分も変更になることがあります。

※下図は例です

窓口の混雑状況が分かります

下記サイトより窓口の混雑状況をリアルタイムでご確認いただけます。

窓口

- 区民部 国保年金課 こくほ給付係 電話:03-5984-4553(直通)(本庁舎3階)

- 区民部 国保年金課 こくほ石神井係 電話:03-3995-1114(直通)(石神井庁舎2階)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

問い合わせメールでは限度額適用認定証や高額療養費の申請はできません。

個別な事情など詳しいご質問については、個人情報保護のためメールでの回答ができない場合があります。お手数ですが、電話にてお問い合わせください。

区民部 国保年金課 こくほ給付係

組織詳細へ

電話:03-5984-4553(直通)

ファクス:03-3993-3260

この担当課にメールを送る

このページを見ている人はこんなページも見ています

法人番号:3000020131202

練馬区 法人番号:3000020131202