第86号 災害時の食中毒予防

ページ番号:144-537-806

更新日:2025年7月31日

大規模な災害によって、水道、電気、ガスなどのライフラインが止まる時があるかもしれません。通常の食中毒予防が困難な状況でも、工夫によって食中毒を防ぐことができます。万が一の災害に備えて、災害時の食中毒予防策を確認しておきましょう。

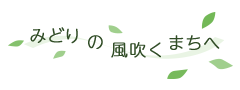

災害時の炊き出し等における食中毒予防策

災害時の炊き出し等における食中毒予防策

●調理場所は清潔に

災害時に避難所や屋外など通常とは違う場面で調理をする際、調理場所はトイレやゴミ捨て場の近くなどを避けましょう。どうしても近くになってしまう場合は、つい立てを立てる、床に線を引く、履物を変える等の対策で、可能な限り衛生的な環境を整えましょう。

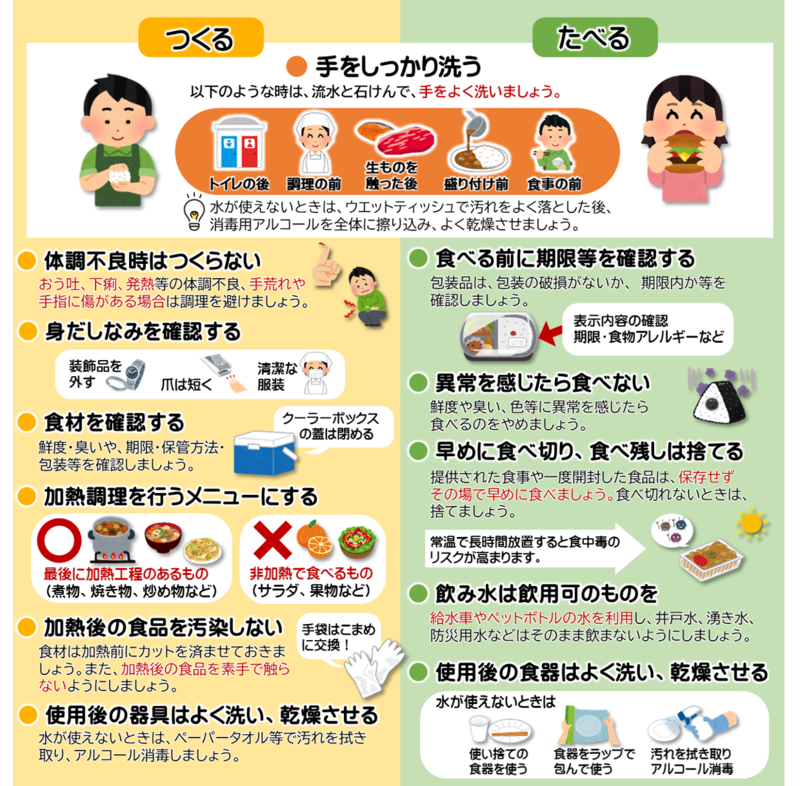

● 感染を広げない

避難所等において体調が悪くなった時は、すぐに避難所等の運営スタッフに知らせましょう。感染を広げないためには、適切な方法で施設の消毒やおう吐物・ふん便の処理を行う必要があります。

おう吐物・ふん便の処理方法

おう吐物・ふん便の処理 |

水2Lに原液40mL |

|---|---|

調理器具、ドアノブ、便座、衣類等の消毒 |

水2Lに原液10mL 漂白剤のキャップ(約20mL)半分 |

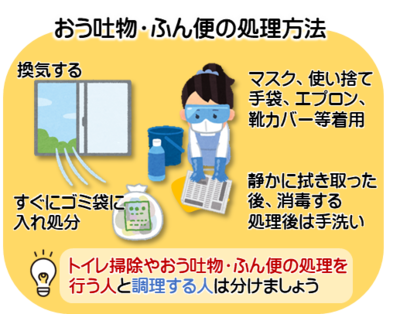

自宅で過ごす時には

在宅避難ができるよう、家族の人数分の食料品や日用品などを備蓄しておきましょう。

備蓄リスト

災害時に発生した食中毒事例

食中毒事例1(黄色ブドウ球菌)

平成28年、熊本地震の避難所で34名が吐き気、おう吐、下痢などの症状を訴えました。

調査の結果、患者の便と、避難所で救援物資として提供された「おにぎり」から黄色ブドウ球菌が検出されました。

黄色ブドウ球菌が付着したおにぎりを温かいまま発泡スチロール容器に入れて運搬したことで、菌が増殖し、食中毒を引き起こしたと考えられました。

食中毒事例2(ウェルシュ菌)

平成23年、東日本大震災の避難所で69名が下痢や腹痛などの症状を訴えました。

調査の結果、患者の便と、炊き出しで提供された「鶏肉の煮込み料理」からウェルシュ菌が検出されました。

調理後に常温で長時間放置したため、生き残っていたウェルシュ菌が増殖し、食中毒を引き起こしたと考えられました。

ねりま食品衛生だよりダウンロード

![]() ねりま食品衛生だより第86号 災害時の食中毒予防(PDF:2,496KB)

ねりま食品衛生だより第86号 災害時の食中毒予防(PDF:2,496KB)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

健康部 生活衛生課 食品衛生担当係

組織詳細へ

電話:03-5984-4675(直通)

ファクス:03-5984-1211

この担当課にメールを送る

このページを見ている人はこんなページも見ています

法人番号:3000020131202

練馬区 法人番号:3000020131202