平成15年度自動車騒音常時監視

ページ番号:156-131-127

更新日:2010年2月1日

平成15年度は区にとって自動車騒音問題の取り組みの大きな転換となりました。幹線道路を対象とした環境騒音常時監視事業がそれです。幹線道路沿道において環境基準を超えている住戸の割合を把握するのが目的の一つです。

幹線交通を担う道路(「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」環境省 より引用)

「幹線交通を担う道路」とは次に掲げる道路をいう。

(1)道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県および市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る)

(2)前項に掲げる道路を除くほか、一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1項第1号に定める自動車専用道路。

国土交通省が実施している「全国道路交通情勢調査【一般交通量調査】」(以下「道路交通センサス」という)は都道府県以上の道路および政令指定都市の主要市道を調査対象道路としており、「幹線道路を担う交通」は、概ね道路交通センサスの対象道路とみなしてよい(但し、交通不能区間及び未供用区間を除く)。また、道路交通センサス調査対象区間とはなっていない4車線以上の市町村道も「幹線交通を担う道路」である

練馬区内における幹線道路は1-3-1対象道路に記載しています。

1‐1 調査結果

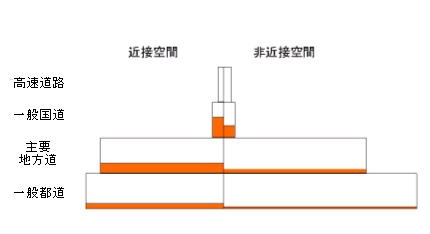

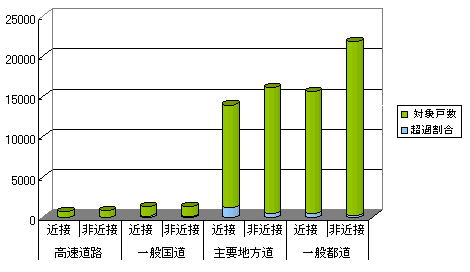

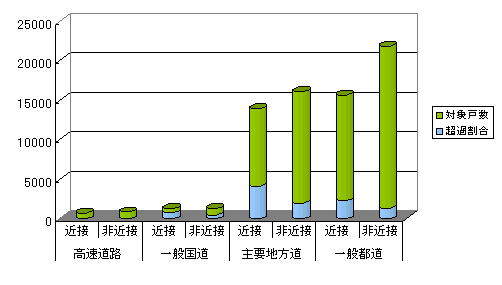

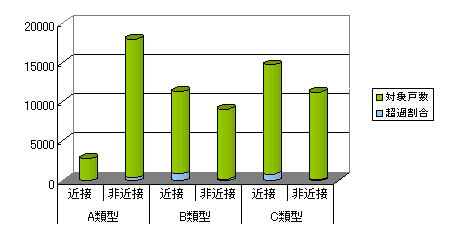

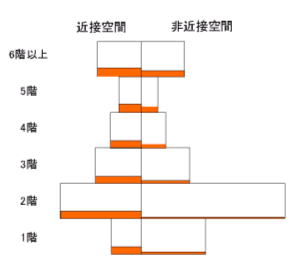

対象道路別の実態を下図に示します。沿道地域は道路に直近の「近接空間」とその背後の「非近接空間」とに分けて集計されます。

図:対象道路別の環境基準超過実態(夜間)

図(対象道路別の環境基準超過実態)にあります横棒グラフのそれぞれの面積は対象地域にある住戸の総数に対応しています。そのそれぞれの横棒グラフ内の網掛けした面積が環境基準を超えた住戸の割合に相当します。従って、網掛けした部分の高さが環境基準の超過割合を示します。

この図から、全ての道路について、近接空間では非近接空間よりも高い割合で環境基準超過が現れていることがわかります。

交通量が非常に多い高速道路では環境基準超過率がとても低いことが特徴的です。

自動車専用道路では、高架や半地下、遮音壁を設置しやすい状況にあります。

一般国道の大半は川越街道です。環境基準超過率は非常に高くなっています。道路の規格では環七や目白通りと同程度ですし、交通量ではこれらより少ないくらいです。それでも、川越街道の騒音レベルが高いのは低騒音舗装の普及割合が低いからと考えられます。この点は改善されつつあります。

主要地方道と一般都道はいずれも都道です。道路の分類上の分け方です。総体的に都道に面する地域にもっとも多くの住戸が存在し、環境基準を超える住戸の大半(88.9%)は都道の影響を受けている、と言えます。しかし、都道は通過交通をさばくと共に沿道にサービスを提供しています。都道は自動車専用道路に比べると物と人の出入りを保証するために、高架や半地下あるいは遮音壁の設置が難しく、低騒音舗装が有効といえますが、4車線道路においては、殆どの場所で施工されているのが現状です。

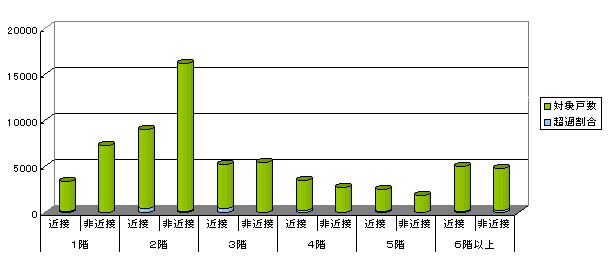

図:道路種別別環境基準超過割合(昼間)

図:道路種別別環境基準超過割合(夜間)

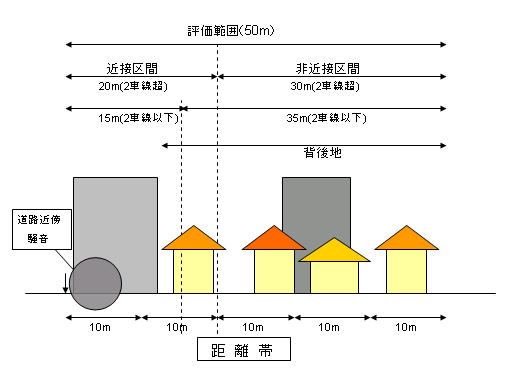

図:近接空間と非近接空間の様子

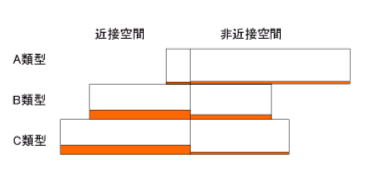

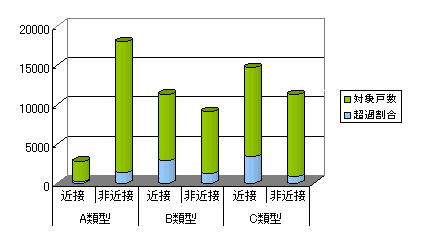

用途地域別の状況を下図に示します。ここで、A類型とは住居専用系、B類型は住居系、C類型は商業工業系の用途地域に該当します。B類型とC類型では環境基準超過率は近接空間が非近接空間より高いです。A類型では逆転しています。この図で注意しなければならないのは、A類型の近接空間と非近接空間がセットになっている訳ではないことです。A類型の近接空間は極めて少なく、A類型の非近接空間の大半はB類型やC類型の背後地に存在しています。

図:用途地域別の環境基準超過実態(夜間)

図:用途地域別環境基準超過割合(昼間)

図:用途地域別環境基準超過割合(夜間)

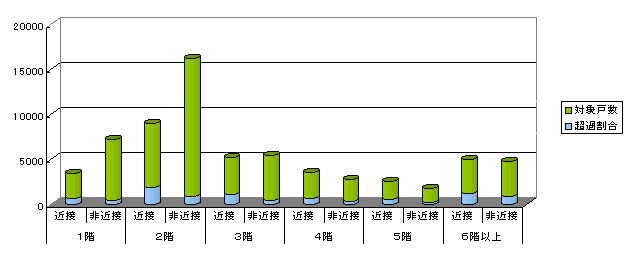

住戸の階層別の環境基準超過率を下図に示します。かつては低層住宅が広がっていた練馬区ですが、近年の新築の住宅供給は道路沿いの集合住宅が増えています。中高層階の騒音環境への関心は高くなっています。

近接空間では5階以上ではそれ以下よりも環境基準超過率が高くなっています。非近接空間では4階以上で環境基準超過率が上昇します。

図:階層別の環境基準超過実態(夜間)

図:階層別環境基準超過割合(昼間)

図:階層別環境基準超過割合(夜間)

同一の道路であっても、場所によって騒音レベルは異なります。このため、騒音レベルが概ね一定とみなせる範囲を同一の評価区間とします。(交差点ごとに交通の離合集散があり、平均車速も異なります。車線数、歩道幅員、道路勾配などの道路構造にも依存します。)練馬区での調査では対象道路の総延長は80.8キロメートルになりますが、これを245の評価区間に分けて評価しました。

1‐2 調査の意義

この事業は、騒音規制法第18条に基づき、幹線道路を対象とした道路交通騒音を調査し面的評価を行うものです。環境大臣からの法定受託事務として、国の道路交通騒音対策に資することを目的とすると同時に、沿道環境について練馬区民の理解を深め、練馬区の施策策定に貢献することを目的としています。すなわち、国と自治体との双方の対策を促します。

道路沿道の騒音レベルを評価し、環境基準を超える住戸の割合を明らかにする調査が全国統一の方法でなされることになりました。騒音規制法に「環境騒音の常時監視」が規定され、練馬区は平成15年度に初めて取り組みました。

国は、全国的に比較できるデータが得られることによって、費用対効果の高い施策から実施に移すことが可能になります。

自治体にとっても、どのような場所にどのくらい環境基準不適合が発生しているか評価ができます。

1‐3 調査の概要

1‐3‐1 対象道路

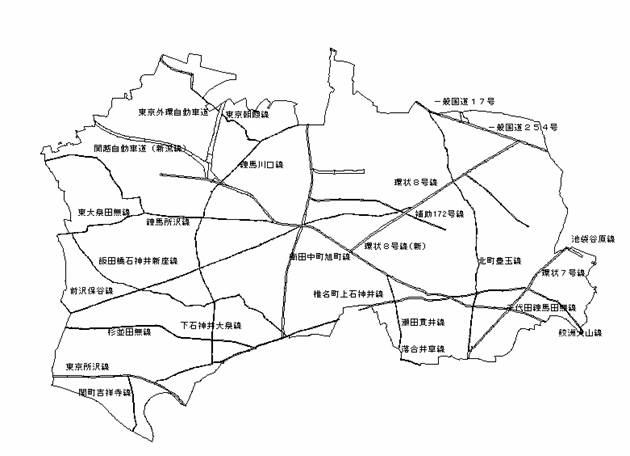

練馬区内の全ての道路を対象にしたのではなく、都道以上を対象にしています。この対象道路をここでの幹線道路と呼びます。今回対象とした道路は総延長80.8キロメートルにのぼります。

| 高速道路 | 2路線 | 東京外環自動車道・関越自動車道 |

|---|---|---|

| 国道 | 2路線 | 川越街道(一般国道254号)・新大宮バイパス(一般国道17号) |

| 主要地方道 | 7路線 | 東京所沢線・千代田練馬田無線・練馬所沢線・飯田橋石神井新座線 練馬川口線・環状8号線・環状7号線 |

| 都道 | 13路線 | 東京朝霞線・関町吉祥寺線・東大泉田無線・前沢保谷線・杉並田無線 鮫州大山線・瀬田貫井線・椎名町上石神井線・落合井草線・池袋谷原線 北町豊玉線・南田中町旭町線・下石神井大泉線 |

図:調査対象範囲および対象道路

1‐3‐2 評価の範囲

本事業では、道路に面する地域を対象とし、道路に面する地域を対象道路の道路端から50メートルの範囲と定め、評価の範囲とします。

幹線交通を担う道路が2車線の場合には15メートル、3車線以上の場合には20メートルの範囲に近接空間が設定され、最も緩い環境基準が適用されます。

1‐3‐3 幹線道路に面する地域の環境基準

環境基準は地域類型はA:住居専用系 B:住居系 C:商業・工業系のいずれか、対象道路が一車線、二車線、二車線超のいずれかによって判別され、それぞれ昼と夜の基準が設定されます。

1‐3‐4 評価対象とする騒音

対象道路から発せられる道路交通騒音に限定します。

対象道路に接続する側道や対象道路と平行する裏道の道路交通騒音は含みません。幹線道路である道路交通騒音の影響を把握し、その対策を立案し、その対策の効果を検証するのが目的だからです。

一般に騒音と言われるものでも、他の施策を以って対処されるべき騒音は評価しません(航空機音、鉄道騒音など)。暴走族の走行音は、道路騒音対策の対象ではなく反社会的な行為として警察の取り締まり対象とし、この調査の評価対象とはしません。

1‐3‐5 評価の方法

評価は推計計算で求めます。推計計算のためには、音源のパワーの大きさ、音の伝搬経路、受音点の位置の情報が必要です。

音源のパワーは交通条件(交通量・大型車混入率・車速)に影響されます。交通条件は交通センサスデータのほか、29箇所で24時間の実測を行いました。また、24時間の騒音測定を区内50箇所において行いました。伝搬経路は道路管理者から提供を受けた道路構造データ、沿道の建物の立地状況を示した土地利用現況調査データを用います。

受音点位置は土地利用現況調査データと現場実査で決めました。

騒音レベルは昼(6時から22時)と夜(22時から翌6時)の時間区分ごとに算出します。

計算はパソコン上で、騒音計算ソフト、データベースソフト、地理情報システム(GIS)を用いて行いました。

お問い合わせ

環境部 環境課

組織詳細へ

電話:03-3993-1111(代表)

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)![]()

法人番号:3000020131202

練馬区 法人番号:3000020131202